< volver a galería

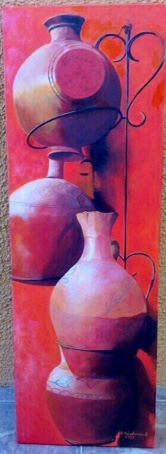

Equilibrio Ardiente

2025

Sobre un muro que vibra con el color de la arcilla al rojo vivo, se alza un tótem de tierra y sed. Cada vasija, con su piel porosa y su vientre redondo, parece guardar el recuerdo del agua fresca, un eco de frescor en medio de un calor que se puede casi tocar. El hierro negro las abraza en un equilibrio delicado, una línea oscura y fría que contrasta con la calidez de la terracota. La luz del sol cae a plomo, arrancando destellos de las superficies curvas y cavando sombras profundas donde el aire es más denso. Es una pintura que huele a polvo y a sol, que te hace sentir la garganta seca y que rinde homenaje a la belleza humilde de los objetos que guardan la vida.